Marzo 2025

BOLETÍN VOCES DEL CEP – N°14

En esta edición del boletín Voces del CEP, dedicado al análisis de temáticas relevantes para Chile, publicamos una columna de nuestra coordinadora de Opinión Pública, Sandra Quijada, quien analiza la baja tasa de fecundidad y el envejecimiento del país.

Un país viejo y sin niños: el desafiante mapa demográfico del Chile del siglo XXI

Sandra Quijada, coordinadora Opinión Pública CEP

La baja tasa de fecundidad unida a una población cada vez más envejecida demandan con urgencia políticas públicas que van desde fomentar la corresponsabilidad parental hasta desarrollar integralmente la denominada economía plateada.

Una tasa de fecundidad de 1,17 hijos por mujer, un envejecimiento acelerado de la población y un aumento de la esperanza de vida hasta los 82 años son algunos de los síntomas de un cambio demográfico inédito en nuestro país. Si en 2024, el 19% de la población tenía más de 60 años, en 2050 -es decir, en tan sólo un cuarto de siglo- ese porcentaje alcanzará el 32% (Hugo et al. 2022). Chile envejece y lo hace de manera acelerada.

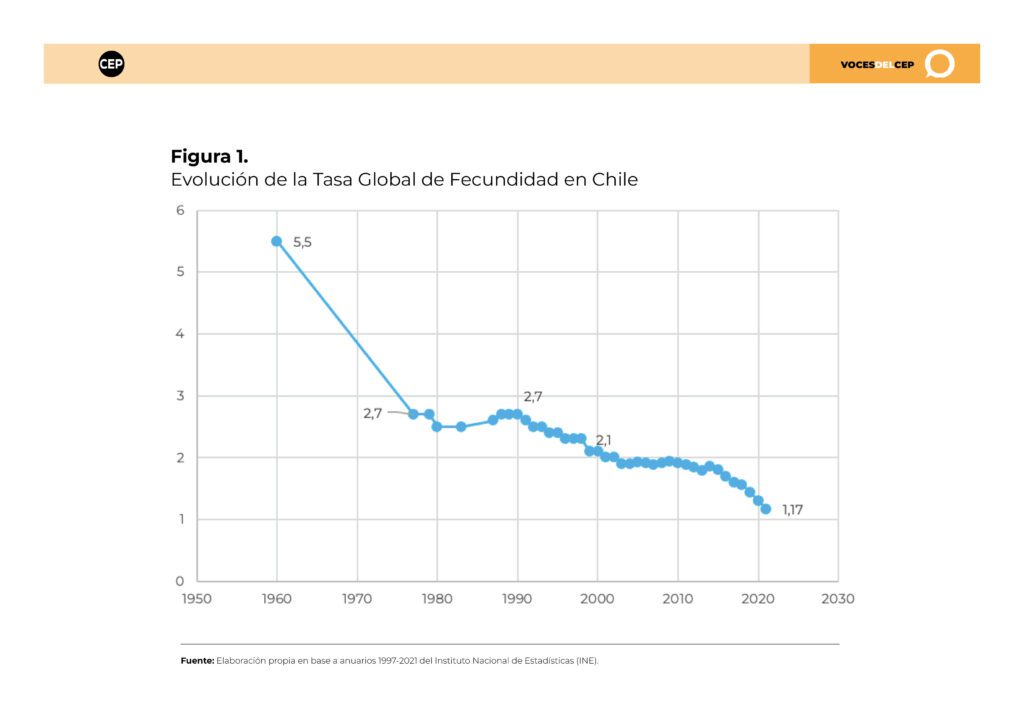

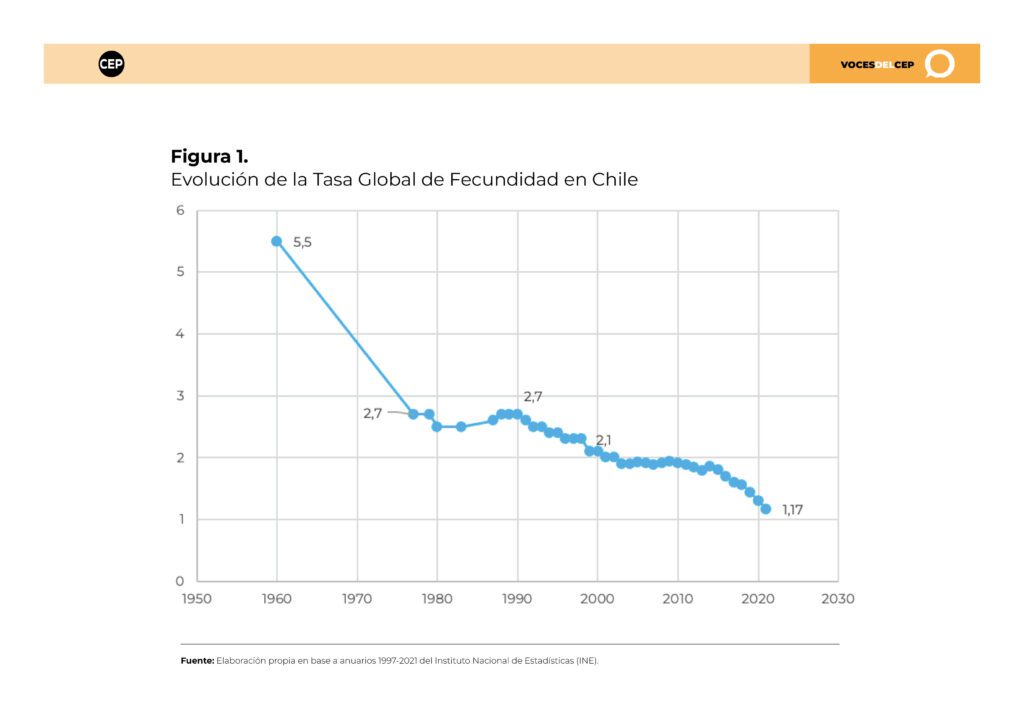

El Chile de hoy, y el de las próximas décadas, será muy distinto al de los años 60, cuando la tasa de fecundidad alcanzaba los 5,5 hijos por mujer o la población sobre los 60 años apenas era del 6%.

Un Chile distinto implica políticas distintas, pero también esfuerzos por detener la tendencia o, por lo menos, ralentizarla. Sin una acción integral y coordinada, el país no será capaz de ir reemplazando a su población y la presión de adultos mayores inactivos puede tornarse una mochila difícil de gestionar para un país de ingresos medios como el nuestro.

¿Cómo enfrentarlo? En párrafos más adelante abordaremos posibles medidas que podrían contener este fenómeno, pero antes echaremos la vista atrás para ver cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, cuáles son las causas que nos han llevado a este punto que, esperamos, tenga retorno.

Nacimientos en picada

Desde los 60, cuando la tasa era de 5,5 por mujer, Chile ha venido sufriendo una caída en la tasa global de fecundidad (ver Figura 1). A principios del siglo XXI, alcanzamos la llamada “tasa de reemplazo poblacional” de 2,1 hijos por mujer, es decir, el umbral mínimo para mantener el volumen de la población. Sin embargo, a partir de 2003, el registro empezó a descender por debajo de los dos hijos por mujer. Y no se quedó ahí; se aceleró a partir de 2014, alcanzando la cifra de 1,17 hijos por mujer en 2021, la más baja en la historia.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

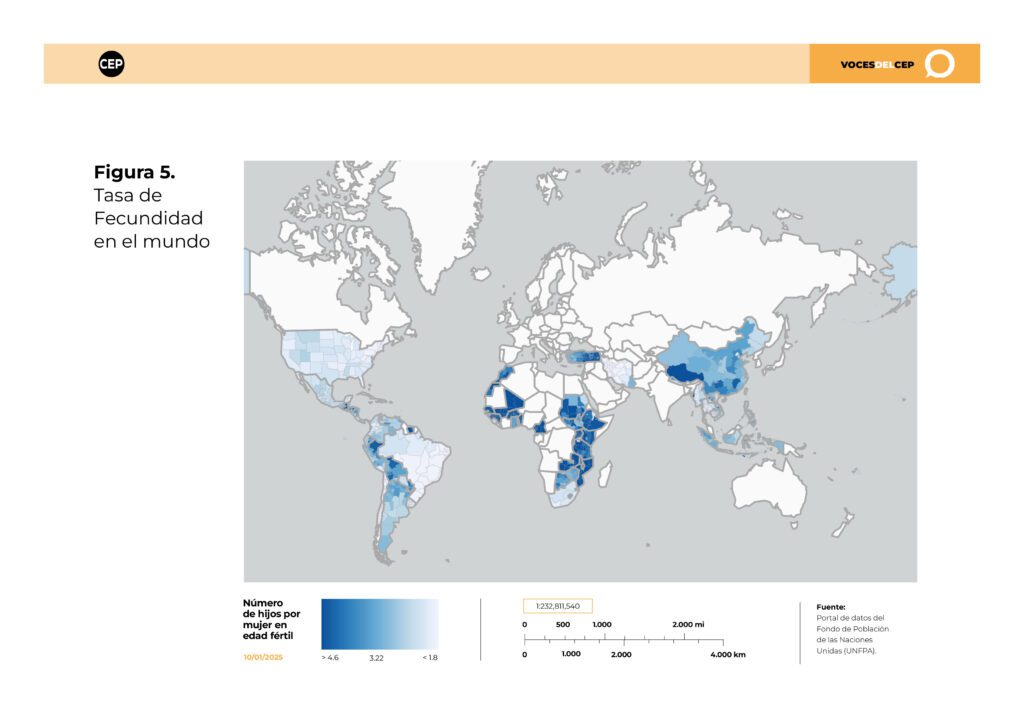

Es cierto que éste no es un fenómeno exclusivo de Chile. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA 2023), mientras la tasa de fecundidad mundial era de cinco hijos por mujer en 1950, se estima que en 2050 será de solo 2,1, justo el nivel necesario para el reemplazo poblacional.

Lo llamativo es que, en América Latina, a pesar de la disminución de la fecundidad, se espera un crecimiento poblacional, ya que la mayoría de los países aún registran tasas por encima del nivel de reemplazo. Es decir, Chile, en la región, es una excepción.

Hagamos zoom a esta realidad.

La tasa de fecundidad en nuestro país viene experimentando una disminución significativa en las últimas décadas[1]. Según el último anuario de estadísticas vitales del INE (2021), hubo una disminución de los nacimientos de 9,1% respecto de 2020, registrando la caída más importante en los últimos 10 años.

Información más reciente evidencia que en diciembre de 2024 se registraron 10.921 nacimientos. Esa cifra representa menos 491 nacimientos, equivalente a una caída de 4,3% respecto al mismo mes de 2023. Este dato corresponde al mes con una menor disminución en todo el 2024. La mayor parte de los meses del año se observa una variación negativa cercana al 20%, considerablemente superior al 9,1% que reporta el anuario 2021 respecto de 2020, evidenciando un descenso más pronunciado en los nacimientos en comparación con años anteriores.

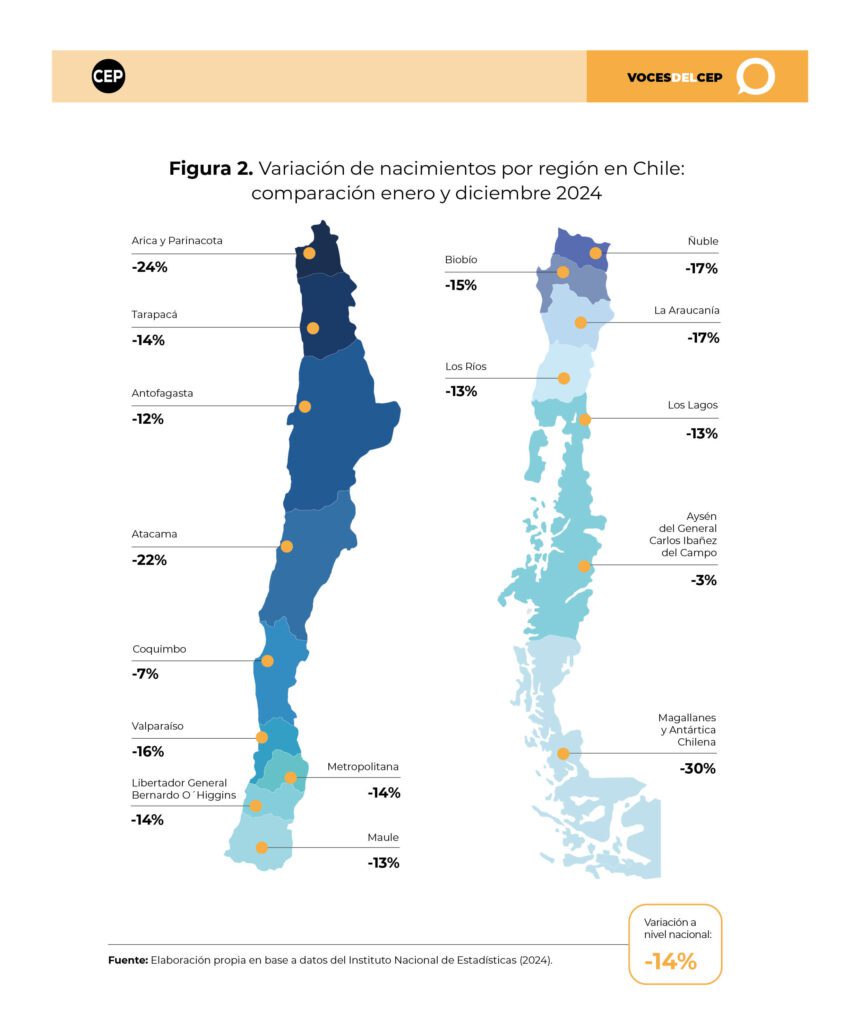

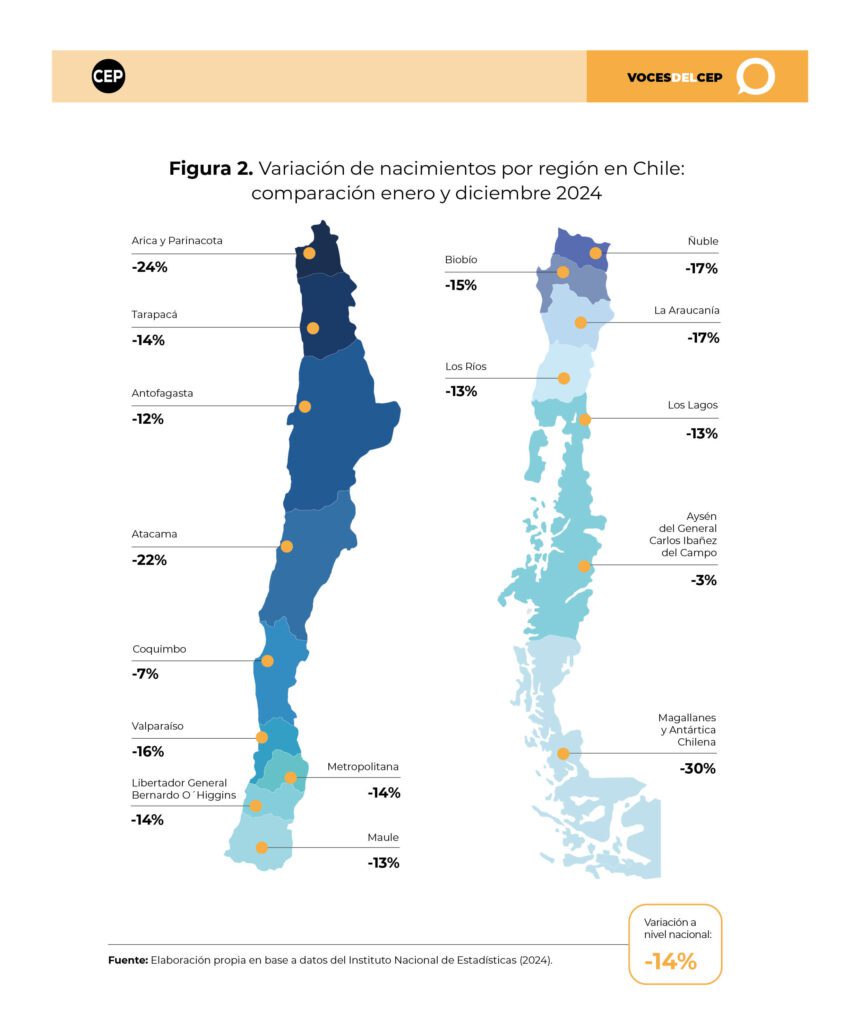

Este patrón se observa en todo el país. Sin embargo, existe variabilidad entre las regiones: la bajada más pronunciada se constata en Magallanes (30%), Arica (24%) y Tarapacá (14%), con caídas superiores al promedio nacional de 14% (Figura 2).

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

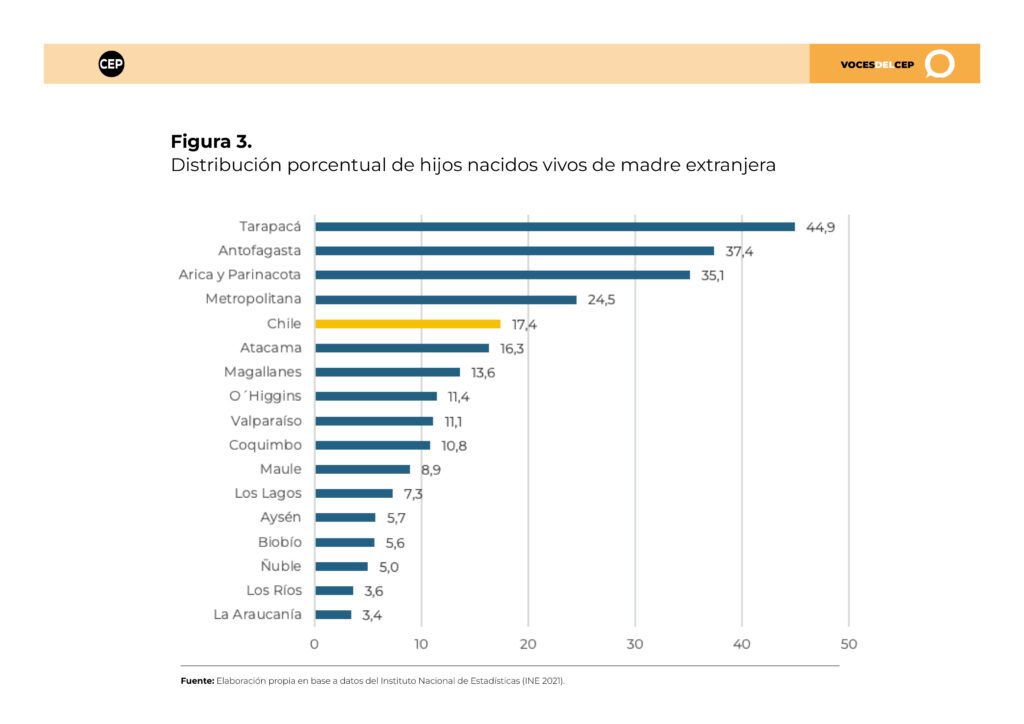

Los datos de nacimientos contemplan los hijos tanto de madres chilenas como extranjeras, lo que sugiere que, sin la contribución de estas últimas, el número de nacimientos y, por tanto, la tasa de fecundidad en el país podría ser aún más baja.

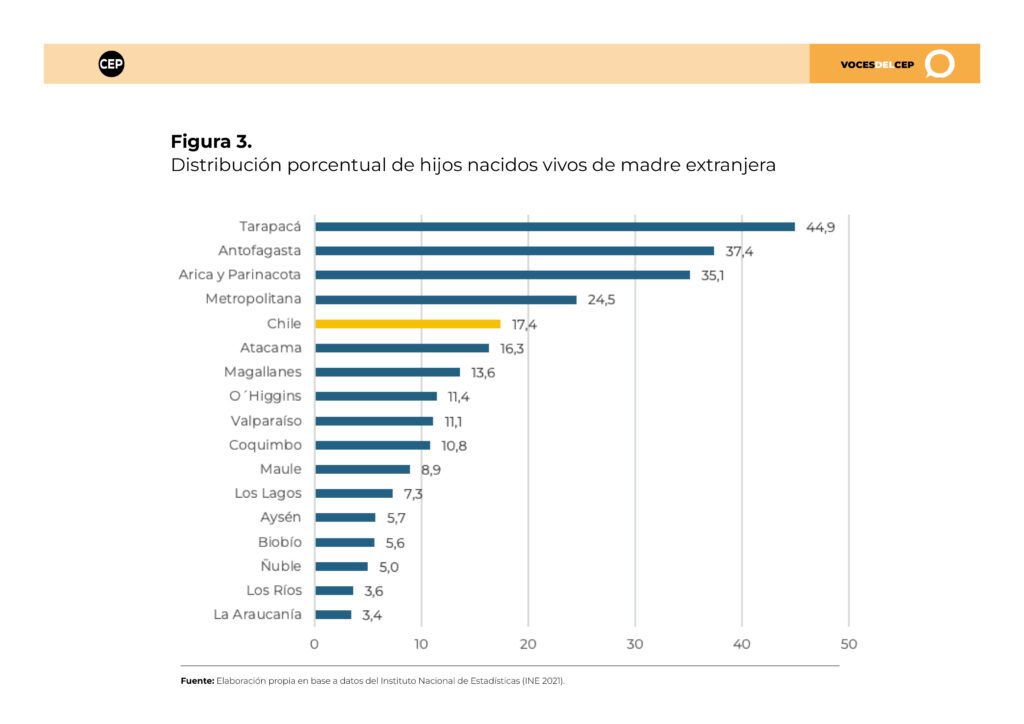

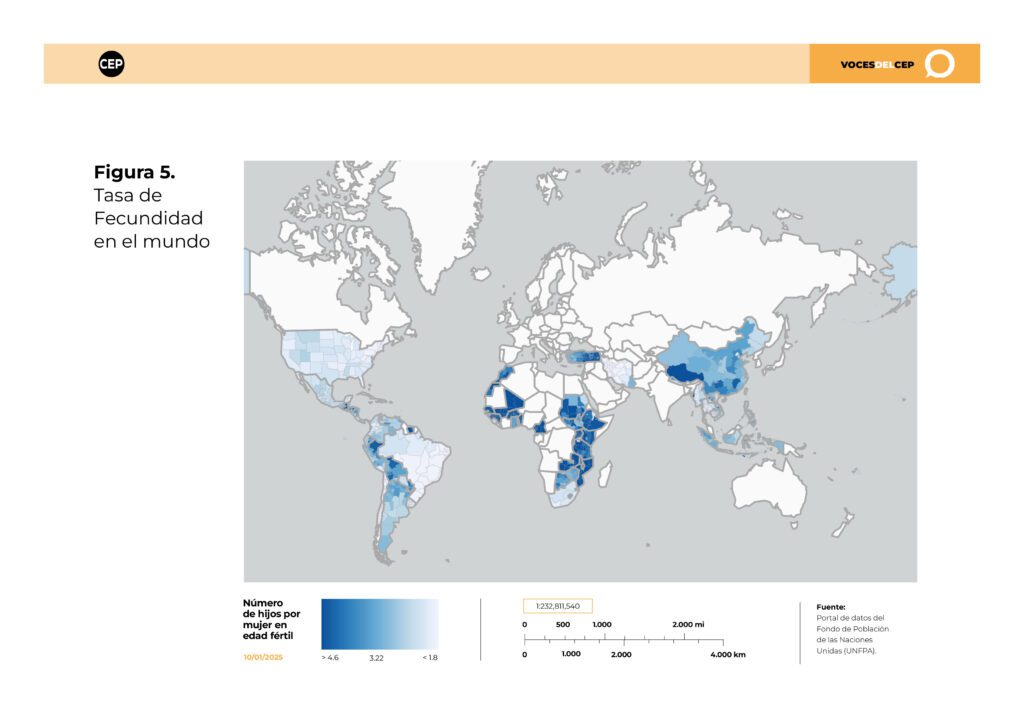

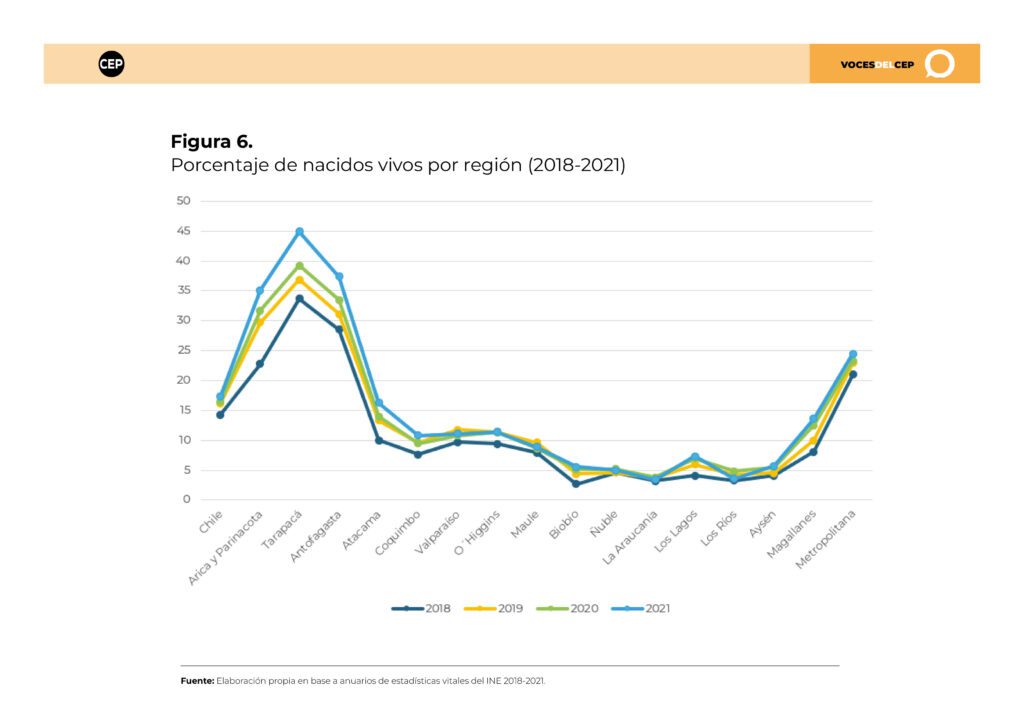

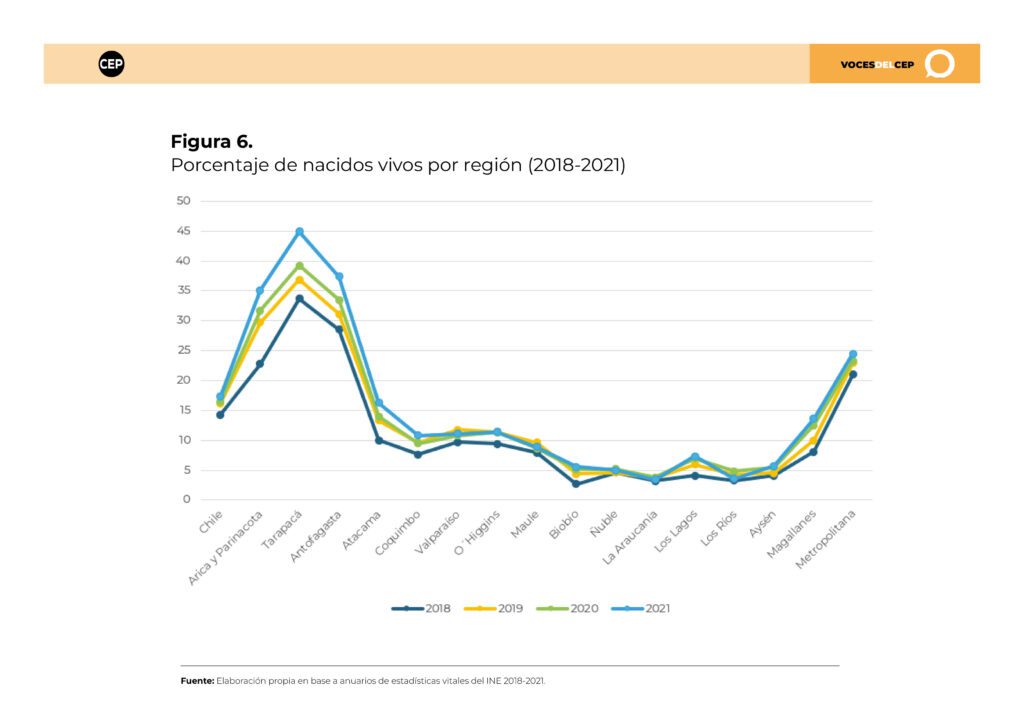

En Chile, el 17,4% del total de nacidos vivos corresponde a madres extranjeras (INE 2021). Como se observa en la Figura 3, las regiones que están por sobre esta cifra son Tarapacá (44,9%), Antofagasta (37,4%), Arica y Parinacota (35,1%) y Metropolitana (24,5%). Mientras las regiones con menor porcentaje son Ñuble (5%), Los Ríos (3,6%) y La Araucanía (3,4%).

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

Sin duda, la inmigración ha tenido un papel significativo en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Desde la perspectiva de la fecundidad, ha sido un factor decisivo para frenar su disminución, especialmente en las regiones del norte del país y en la Metropolitana. Sin embargo, esta contribución no ha logrado revertir la tendencia, condicionada por diversos factores que reflejan profundos cambios en las dinámicas sociales y económicas del país.

Hijos que tardan o no llegan

Existen múltiples causas que han incidido en la reducción de la tasa de fecundidad, muchas de ellas asociadas a cambios culturales y sociales en las nuevas generaciones respecto de la maternidad y la familia.

Los resultados de la Encuesta CEP N°92 (2024) nos muestran que un 3% de los encuestados cree que el número ideal de hijos para una familia es “0” con una preferencia de esta opción entre los hombres jóvenes. Por otro lado, el número ideal para una familia es dos, experimentando un aumento significativo, de 49% en 2012 a 58% en 2024, reflejo del cambio en las preferencias de las nuevas generaciones.

La principal razón para no tener hijos o no tener más, según la Encuesta Bicentenario (2024), tiene relación con la tensión entre la maternidad y las responsabilidades laborales, a saber, “tener niños hace más difícil que la mujer trabaje”. El 21% de los encuestados cree que “la sociedad chilena no apoya a las mujeres para tener hijos” a diferencia del 10% que tenía esta creencia en 2009.

La decisión de no tener o no tener más hijos también se refleja en el aumento de los procedimientos de esterilización en el sistema público. En el caso de las mujeres, entre 2013 y 2023 se registró un incremento de un 54%, siendo aquellas de entre 29 y 30 años las que más se someten a este procedimiento de manera voluntaria (Ministerio de Salud 2023).

En cuanto a los hombres, en 2023, se realizaron aproximadamente 7.580 vasectomías, un aumento de 887% respecto de 2013. El rango de edad de los hombres que más se realiza este procedimiento es 35 a 45 años (El País 2024).

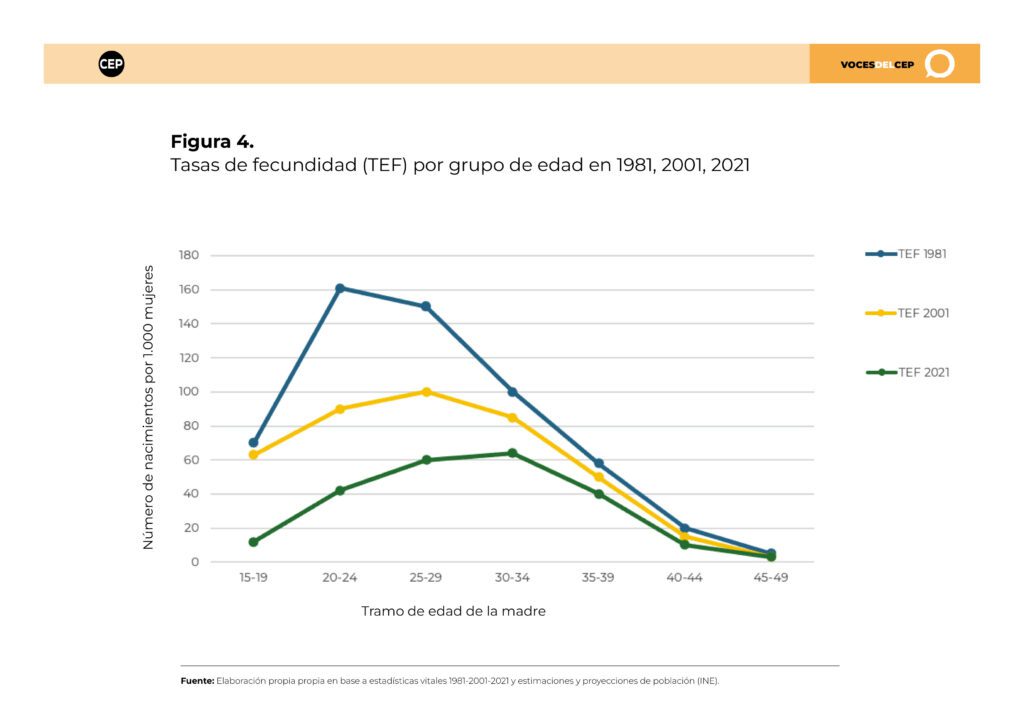

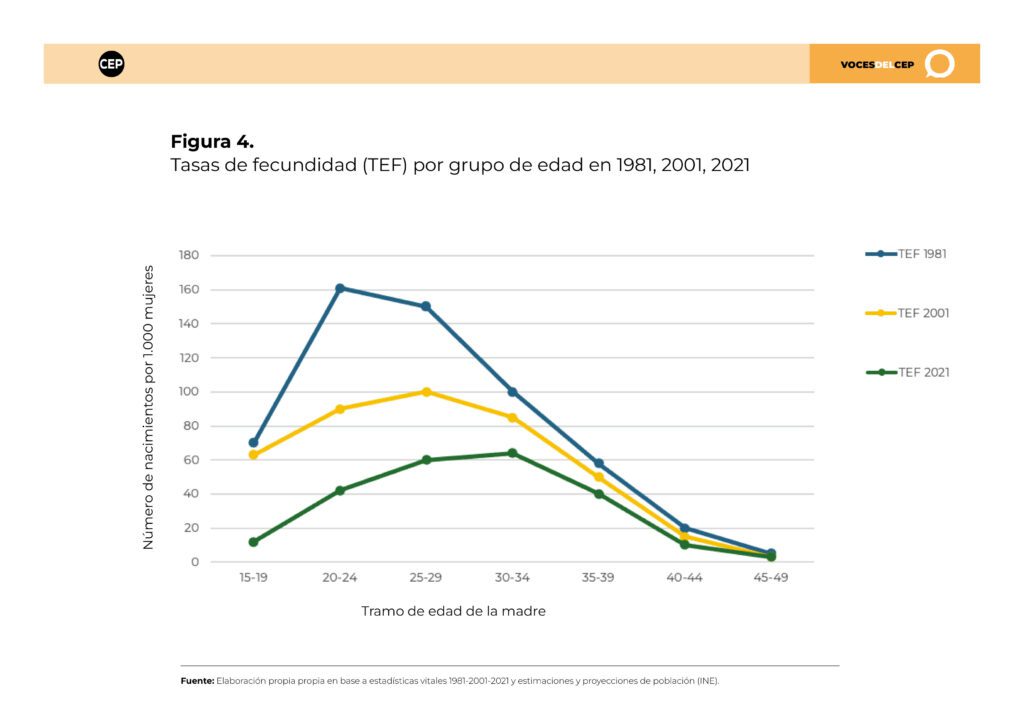

Por otro lado, existe un grupo importante de la población que ha postergado la maternidad, esto se evidencia en cómo ha evolucionado el número de nacimientos por tramo de edad de la madre. En 1981, el mayor número de nacimientos correspondía a mujeres de 20 a 24 años. En contraste, en 2001, el tramo etario con mayores nacimientos pasó a ser el de 25 a 29 años, y para 2021, las mujeres de 30 a 34 años se convirtieron en el grupo con el mayor número de nacimientos (ver Figura 4).

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

Un tercer factor clave en este cambio ha sido la reducción significativa de madres adolescentes, esto es, mujeres de entre 15 a 19 años. En el 2000, por ejemplo, se registraron 39.257 nacimientos mientras que en 2023 sólo nacieron 6.428 hijos de madres adolescentes. Esa acusada caída refleja el éxito de las políticas públicas de prevención del embarazo adolescente implementadas en nuestro país.

Entonces, cabe preguntarse qué está llevando a las mujeres a postergar la maternidad. Esta decisión no solo responde a un cambio cultural, sino que también se vincula a una serie de barreras. Entre las razones destacan la priorización de los estudios y el desarrollo profesional, lo que sin duda es un signo de avance, pero que también evidencian la persistencia de desigualdades y tensiones en las decisiones familiares.

La creciente incorporación de las mujeres a la educación superior y al mercado laboral constituye un hito relevante. Entre 1980 y 2024, la matrícula femenina en la educación superior aumentó de un 35,8% a un 53,3%, según los datos de la Subsecretaría de Educación Superior. De igual forma, la participación laboral femenina entre 2010 y 2021 aumentó 6,4 puntos porcentuales según el INE (2024).

Hacia una sociedad de dependencia

El envejecimiento de la población es uno de los efectos más visibles de la disminución de la fecundidad en Chile, particularmente cuando ésta se sitúa muy por debajo de la tasa de reemplazo poblacional y se combina con un aumento de la esperanza de vida. Este cambio, que llegó para quedarse, nos obliga a adaptarnos a un nuevo escenario que impone desafíos económicos, sociales y culturales para los que debemos prepararnos.

Uno de ellos se sitúa en el mercado del trabajo, ya que una población envejecida reduce la fuerza laboral activa, lo que afecta la productividad y genera dificultades para cubrir la demanda de puestos de trabajo en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios. Adicionalmente, surge la necesidad de integrar a los adultos mayores al mercado del trabajo y desarrollar integralmente la denominada economía plateada.

Este envejecimiento también genera una presión significativa en el sistema de pensiones, particularmente en el pilar no contributivo, pues menos cotizantes y más jubilados dependientes de recursos públicos ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Otro aspecto crítico es el aumento del ratio de dependencia, es decir, la relación entre la población dependiente y la población productiva. En 2052 se estima que Chile tendrá un ratio de dependencia de 48,6 y de 73 para 2082 (OCDE 2023). Este aumento generará una alta demanda de servicios de apoyo, acompañamiento y cuidados. En 2080 se proyecta que nuestro país requerirá 3,5 unidades de cuidado por persona cuidadora (CEPAL 2024) y de siete unidades si el cuidado sigue siendo realizado principalmente por mujeres. Esto nos alerta sobre la relevancia y urgencia de un sistema de cuidados robusto que alivie la carga de las personas cuidadoras, que históricamente han sido mujeres.

En salud, la situación no es menos preocupante. Necesitamos urgentemente aumentar la cantidad de geriatras para atender adecuadamente a una población que envejece y que desarrollará algún nivel de dependencia. Hoy ya tenemos un déficit de 427 geriatras en el sistema de salud (Sarmiento et al; 2023).

Caminos a explorar

El desafío no es menor. Si bien no existe una única fórmula para enfrentar la baja en la tasa de fecundidad y el envejecimiento acelerado de la población, la experiencia internacional nos muestra que las soluciones pasan por una combinación de políticas públicas integrales, enfocadas en fomentar la corresponsabilidad parental y garantizar el acceso universal a servicios de cuidado infantil.

Ejemplos de otros países pueden servirnos como aprendizajes. Singapur fue el primer país en adaptarse a este cambio, promulgando en 1987 la primera ley para la fertilidad entre otras medidas (ver Destacados – Lecciones de Singapur), mientras Japón y Corea del Sur siguieron el mismo camino en las décadas de 1990 y 2000. Más recientemente, China ha mostrado su preocupación en este tema flexibilizando su política de un solo hijo.

Sin embargo, las políticas públicas utilizadas no han sido suficientemente efectivas en revertir la caída en las tasas de fecundidad, su éxito más bien se asocia a que éstas no sigan bajando, pero a un alto costo fiscal, como lo demuestran los casos de Francia y Hungría (Cifuentes 2023, El Debate 2023).

En Chile, se ha avanzado en conciliar el trabajo y la familia, con leyes y programas que apoyan a las familias o madres solteras como, por ejemplo, el postnatal de seis meses, la Ley Sanna, programa de 4 a 7 y más recientemente las leyes de trabajo a distancia y teletrabajo y 40 horas.

Estas medidas no son suficientes pues no abordan plenamente uno de los problemas de fondo: la corresponsabilidad parental. La mayor parte de las tareas de cuidado sigue recayendo en las mujeres, quienes registran mayor participación (42,6%) que los hombres (32,4%) en las tareas de cuidado no remunerado de los integrantes del hogar, dedicando dos horas diarias más que los hombres a estas tareas (Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024). Un esfuerzo en esta línea es la Ley de Sala Cuna Universal, la que se mantiene sin avances en el Congreso desde mayo de 2024.

Esta brecha perpetúa el dilema de muchas mujeres entre avanzar en sus carreras profesionales o asumir la maternidad, una decisión que frecuentemente conlleva costos personales, laborales y de salud.

Al mismo tiempo, resulta urgente comprender la necesidad de acompañamiento y cuidados a los adultos mayores que cada vez contarán con menos redes de apoyo, lo que levanta una alerta respecto de la mejora en los servicios de salud y la relevancia de fortalecer el sistema nacional de cuidados.

El problema de la baja tasa de fecundidad y el envejecimiento de la población no es un desafío solo económico sino también cultural. Sin impulsar un cambio que fomente mayor igualdad en las responsabilidades familiares y sin políticas públicas integrales que respondan a las necesidades de la nueva conformación de la población, solo harán que nos enfrentemos a un futuro de estancamiento económico y con un deterioro en el bienestar general de las personas.

–

[1] La tasa de fecundidad corresponde al número promedio de hijos(as) que tendría una mujer durante su vida fértil (15-49 años).

1. Mapa mundial de fertilidad

El siguiente mapa muestra la tasa de fertilidad de los países. El rango va de blanco a azul: a menor tasa de natalidad, más blanco aparece el país, y a mayor tasa, más azul. Como se puede observar, los países con las tasas de fertilidad más alta se ubican en África, mientras que los europeos se encuentran entre los con las tasas más bajas. Chile destaca en blanco, teniendo una de las tasas más bajas de fertilidad de América Latina.

(Puedes ver la tabla en mayor detalle haciendo clic aquí)

2. Distribución de nacidos vivos de madres extranjeras

Los nacimientos de madre extranjera se concentran en la zona norte del país, específicamente en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, con un aumento de 11,2 y 8,9 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2018 y 2021 (INE 2021).

En 2018, las principales nacionalidades de las madres extranjeras correspondían a Haití (21,1%), Perú (14,7%) y Venezuela (11,4%). Si bien en 2021 siguen siendo los mismos países los que predominan, es Venezuela quien ocupa la primera posición con 23,2% de los nacidos de madres extranjeras, con un crecimiento de 11,8 puntos porcentuales, seguido de Haití (15,1%) y Perú (11,8%). Estos tres países concentran alrededor del 50% de los nacimientos de madres extranjeras.

Los nacimientos de madres venezolanas se distribuyen en 10 regiones del país, con un mayor porcentaje en la región del Biobío (35,9%). Las madres provenientes de Haití se ubican en la zona centro del país, con mayor presencia en la región del Maule (30,8%). En tanto, las madres peruanas se concentran en las regiones del norte del país y la Metropolitana, destacando Tarapacá (37,3%).

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

3. Infertilidad

La infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectaría a una de cada seis personas, hombres y mujeres, lo que equivale a 17,5% de la población mundial.

En Chile, la población infértil es de 900.000 personas aproximadamente y sólo el 10% busca tratamiento. Esto implica una demanda de 90.000 a 135.000 ciclos de fertilización asistida[2] anuales. En 2021, se realizaron 5.000 ciclos, según la Sociedad Chile de Medicina Reproductiva, por lo que habría un déficit de 85.553 a 130.773 ciclos (Fundación Fënn 2024).

Algunas causas de la infertilidad se pueden tratar sin llegar a la fertilización asistida como, por ejemplo, la endometriosis, que afecta aproximadamente al 8% de las mujeres Scarella (2023), lo que entre otras medidas requiere de un diagnóstico temprano.

Aumentar los cupos de ciclos de fertilización no soluciona el problema de la baja en los nacimientos, pero permite focalizar recursos en quienes desean tener hijos y por falta de información, prevención o recursos no pueden concretarlo.

4. Lecciones de Singapur

Según Tan (2020), las enseñanzas del proceso de políticas pro-natalidad de Singapur, son las siguientes:

- Abordar la mayor edad en que las mujeres son madres.

Las políticas se orientan a crear un entorno que permita a todos los grupos de edad de la población conciliar la vida laboral con la maternidad mediante licencias remuneradas, servicios de guarderías subvencionados, y subvenciones a empresas con regímenes laborales flexibles, entre otras.

- Las tecnologías reproductivas no son la panacea.

En Singapur se subvenciona hasta el 75% de los tratamientos de reproducción asistida[2], pero ello no garantiza que el número de hijos de mujeres de mayor edad compense la menor fecundidad de las más jóvenes.

- Las labores del hogar no se pueden tercerizar completamente.

Singapur tiene una amplia oferta pública y privada de servicios de guardería infantiles subsidiada por el Estado, pero esto no reemplaza la falta de tiempo de calidad que los padres les dedican a los niños.

- Reconocer el verdadero costo del capital humano.

Las parejas no tienen más de uno o dos hijos por el deseo de éxito de cada hijo que los lleva a invertir muchos recursos en ello. El éxito en el capital humano ha sido a costa de reducir el tamaño de la familia.

–

[2] Los ciclos de fertilización asistida, el es tiempo asociado al conjunto de técnicas y tratamientos que sustituyen el proceso natural de reproducción, para obtener y llevar a término un embarazo.

Leer más:

- Libro ‘Disparidad bajo la lupa. Radiografía de las brechas de género en Chile’ (2023) – Editado por Sylvia Eyzaguirre y Rodrigo Vergara.

- Punto de Referencia N° 697 ‘Aborto en Chile según la Encuesta CEP. La estabilidad de las tres causales’ (2024) – Aldo Mascareño y Ariadna Chuaqui.

- Punto de Referencia N°671 ‘Redistribución intergeneracional en la propuesta de reforma al sistema de pensiones’ (2023) – Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte.

- Punto de Referencia N°656 ‘Falta de conciliación entre trabajo y familia: desafío para avanzar en mayor inserción laboral femenina’ (2023) – Roberto Cases, Elisa Cabezón y José Tomás Feliú.

- Punto de Referencia N° 642 ‘Propuestas para fomentar la participación laboral en Chile’ (2023) – María José Abud, Sylvia Eyzaguirre y José Tomás Feliú.

- Punto de Referencia N° 583 ‘Cuidados de largo Plazo: lecciones de la evidencia comparada’ (2021) – Carolina Velasco y Horacio San Martín.

- Punto de Referencia N° 562 ‘Personas dependientes: ¿quiénes son, quiénes los cuidan y cuál es el costo de la asistencia’ (2021) – Carolina Velasco y Javiera Gazmuri.

- Columna de opinión ‘Una oportunidad para recuperar el mercado laboral’ (2024) – Sandra Quijada.

- Columna de opinión ‘Envejecemos y ya no queda tiempo’ (2024) – por Sandra Quijada.

- Columna de opinión ‘La caída de la fecundidad en Chile: ¿Un futuro económico en riesgo?’ (2025) – por Gabriel Ugarte.

En esta nueva edición de nuestro boletín, que inaugura una nueva temporada de “Voces del CEP”, te dejamos invitado este 5 de marzo a las 18.30 horas en nuestro auditorio, al seminario “Las claves para reformar la estructura del gabinete” con la exposición de nuestro investigador, Sebastián Soto, y la conversación de Isabel Aninat, decana de la Facultad de Derecho UAI, y Cristian Pliscoff, director de Administración Pública UC.

Te recordamos que puedes mantenerte informado de nuestra agenda aquí o mandarnos un mensaje a nuestro canal en Whatsapp (+56958989491) para recibir todas las actualizaciones.

Si quieres recibir este boletín en tu mail, mándanos un mensaje a [email protected].